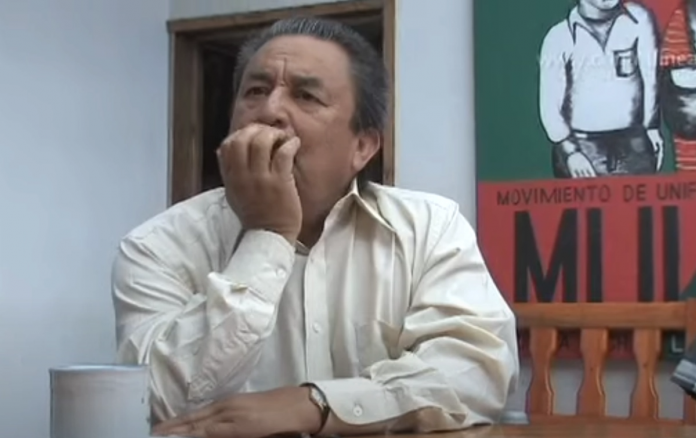

Heriberto Pazos Ortiz fue ejecutado la mañana del 23 de octubre de 2010 en la ciudad de Oaxaca. Viajaba a bordo de su camioneta y era custodiado por escoltas. Gobernaba el estado Ulises Ruiz, al que sus paisanos apodaban el carnicero de Chalcatongo. La ejecución extrajudicial sacudió a la entidad.

Heriberto Pazos era fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Fundado formalmente en 1981 como expresión de un largo proceso de luchas de resistencia previas, el MULT es una de las más importantes organizaciones etnopolíticas de Oaxaca.

Crítico acérrimo de quienes, más allá de su buena disposición a apoyar el movimiento, veían a los triquis como si fueran una reservación indígena y materia para una tarjeta postal, Pazos reivindicó la necesidad de luchar por escuelas, clínicas, carreteras, cuartos para vivir, más allá de la cuestión ética, en el marco de una lucha de los pobres.

Cuando se le hizo llegar a su compañero Rufino Merino (fallecido en noviembre de 2020) una invitación de una institución educativa en la que le recomendaba vestir con la indumentaria regional que permitiera mostrar que los triquis conservaban su identidad, Pazos montó en cólera. “Tanto trabajo que nos costó conseguir un bachilllerato y estos pendejos quieren que nos vistamos para la foto”, dijo.

Enfático, le ordenó a Rufino que no fuera farsante y no se pusiera calzón de manta, que ni usaba, y que vistiera de guayabera. La dignidad, le advirtió, está en el corazón. “Y por usar la ropa que de por sí usamos no perdemos ni nuestro lenguaje, ni nuestro origen, ni nuestra identidad”.

La posición de Heriberto en este punto no es exclusivamente suya. Otros liderazgos también la comparten. Sin embargo, hay quienes dentro del movimiento autóctono no están de acuerdo con ella. Después de todo, los pueblos originarios están muy lejos de ser homogéneos y su relación con lo propio y lo ajeno, y las mediaciones políticas para construir su identidad y reinventar la tradición, están siempre en redefinición. Las mismas mujeres triquis elaboran en telar de cintura y portan hermosísimos huipiles de potente color rojo. Con mucho orgullo, distintas comunidades visten sus atuendos tradicionales.

Pero una cosa es que al interior de las organizaciones y los pueblos se reivindiquen las prendas propias y otra que un gobierno quiera imponerles a sus empleados el uso de una prenda “tradicional de alguna etnia del estado” un día a la semana, como lo acaba de hacer el secretario de Administración del gobierno de Oaxaca, Noel Hernández Rito, por medio de una circular.

Según el funcionario de la administración de Salomón Jara, la ordenanza es parte del programa denominado Miércoles Sti’ Guenda Stidu’ (Miércoles de nuestra identidad). Y, no contentos con obligarlos a usar atuendos que no escogieron, el primero de octubre les van a tomar una foto grupal con los trajes típicos. Es decir, los servidores públicos tendrán que posar para ilustrar una de las tarjetas postales que tanto odiaba Heriberto Pazos.

Lejos de ser un instrumento para promover el orgullo de la riqueza cultural del pueblo oaxaqueño, la uniformización de la vestimenta de los trabajadores del gobierno es una forma de banalizarla. Los pueblos originarios nunca han demandado que el uso de sus atuendos sea obligatorio en la administración pública. Nada tiene que ver la imposición de un código de vestimenta por parte de políticos, con el fortalecimiento de la identidad comunitaria. Se trata, lisa y llanamente, de un nuevo episodio de neoindigenísmo 2.0, en el que el gobierno suplanta la voluntad de los autóctonos y habla a nombre de ellos.

El despropósito de este mandato gubernamental es un paso más en la folklorización de la política nacional, esto es, en un proceso mediante el cual las manifestaciones culturales de un pueblo son despojadas de su significado profundo y contexto original, para convertirse en mercancía o espectáculo. Es un peldaño más en la waltdisneylandización de nuestro patrimonio histórico y cultural.

No es nuevo. Ya vivimos la waltdisneylandización de nuestro pasado en 2010, en plena administración de Felipe Calderón, con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el primer siglo de la Revolución de 1910-17. En ese año, a pesar de los millones de pesos invertidos, los festejos terminaron siendo poco menos que ceremonias de oropel. La efeméride se convirtió en un remedo de espectáculo televisivo, en variedad de medio tiempo de un partido de futbol americano, en circo con pretensiones de inmortalidad, en el que se lanzó incienso a héroes convertidos en personajes de cómic, con disfraz incluido. No quedó nada de las escenografías ni de las canciones y obras artísticas, salvo un espantoso y millonario monumento en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, oficialmente llamado Estela de Luz, conocido popularmente como Suavicrema.

La folklorización de la política no dignifica a los pueblos originarios. No enaltece las culturas populares. No es un paso hacia la creación de un Estado plurinacional. Como los efímeros monumentos que se levantan con fibracel o unicel, dura apenas unos días para irremediablemente desaparecer de la memoria subalterna. Las tarjetas postales que le sirven como emblema son apenas pequeños recuerdos adquiridos en misceláneas que terminan olvidadas en un mar de papeles viejos.

Fuente: la jornada